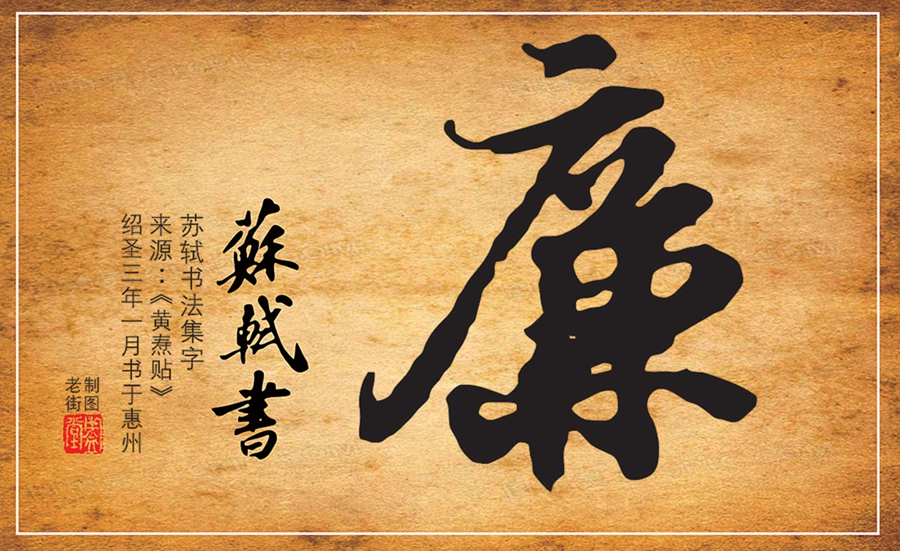

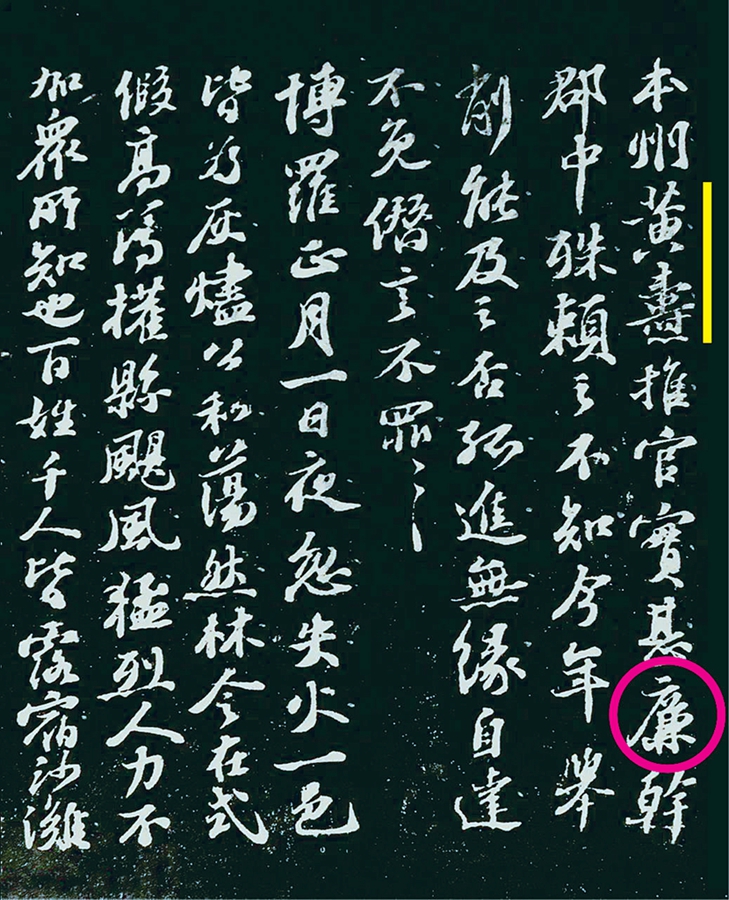

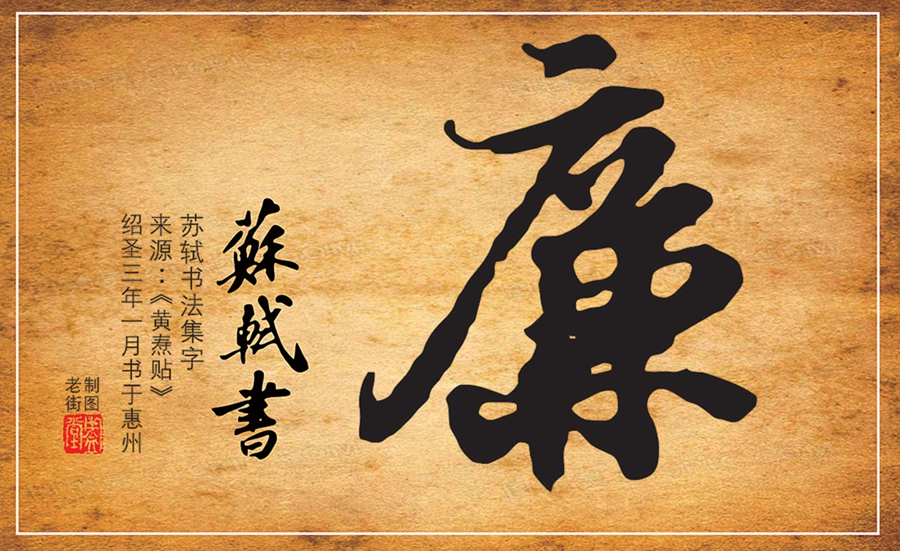

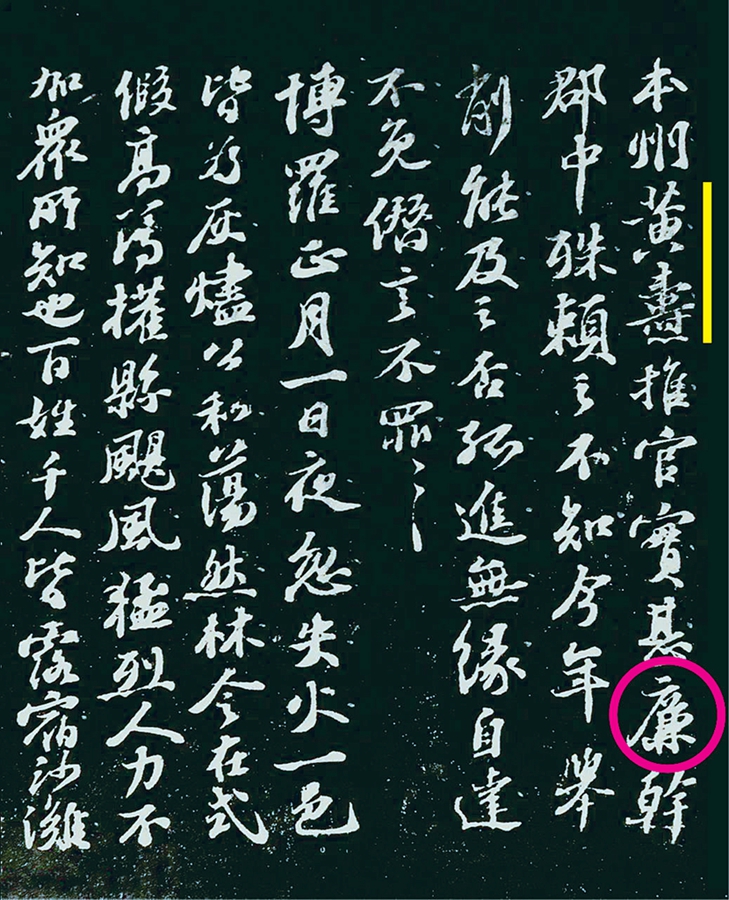

įŁś╦(bi©Īo)Ņ}

¢|Ų┬▀@śė³c(di©Żn)įu(p©¬ng)═¼Ģr(sh©¬)┤·╗▌ų▌╣┘åT

╦¹│½ī¦(d©Żo)┴«Ė╔ĪóŪÕ╝s����Īóą¶├±Ą╚┴«š■└Ē─ŅŻ¼Ž“╔Ž╝ē(j©¬)═Ų╦]ā×(y©Łu)ąŃ╣┘åT

ĪĪĪĪĄĮ╗▌ų▌║¾�����Ż¼Įø(j©®ng)ė╔│╠Ól(xi©Īng)Ż©Į±├Ę┐hŻ®┴Ņ║ŅĢx╩ÕŻ¼╠K▌Y║═öÓĮ^42─ĻĻP(gu©Īn)ŽĄĄ─ėH▒ĒĖń���ĪóŪ░ĮŃĘ“│╠ų«▓┼╗ųÅ═(f©┤)┴╦┬ō(li©ón)ŽĄ�ĪŻĢr(sh©¬)│╠ų«▓┼╚╬Ī░ÅV─Ž¢|┬Ę╠ß³c(di©Żn)ą╠¬z╣½╩┬Ī▒Ż¼šŲÅV─Ž¢|┬ĘĄ─ą╠¬z╣½╩┬�Īó▓ņ▓╗øQ░Ė╝■����ĪóÅ═(f©┤)īÅ░ĖĀ®▓ó╝µä±šn▐r(n©«ng)╔Ż�Īó┼e┤╠╣┘åT�����Ż¼╩Ūų„╣▄╣½ÖzĘ©���Īó▐r(n©«ng)śI(y©©)�Īó═Ų┼e┐╝▓ņĖ╔▓┐Ą─╩ĪŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)�ĪŻĮB╩źČ■─ĻŻ©1095Ż®Ż¼│╠ų«▓┼ā╔┤╬ęĢ▓ņ╗▌ų▌Č╝├µęŖ(ji©żn)╠K▌Y��Ż¼▀@ų▒ĮėĮo╠K▌Yį┌╗▌ų▌Ą─╔·╗ŅĦüĒ(l©ói)śO┤¾ĘĮ▒ŃĪŻ═¼Ģr(sh©¬)�����Ż¼╠K▌YĖ³╩ŪĮĶ│╠ų«▓┼Ą─ė░Ēæ┴”Ż¼═Ļ│╔┴╦ų·Į©¢|ą┬ś“Ą╚├±╔·╔Ų┼e�ĪŻ

ĪĪĪĪš²╩Ūį┌▀@ą®╩┬Ūķ═Ų▀M(j©¼n)ųąŻ¼╠K▌Y░l(f©Ī)¼F(xi©żn)═Ų╣┘┐┬│ŻĄ╚╣┘åTĄ─ŲĘąąā×(y©Łu)ąŃ��Ż¼╦¹īæą┼Ž“Ī░┼e┤╠╣┘åTĪ▒Ą─│╠ų«▓┼³c(di©Żn)įu(p©¬ng)▓ó═Ų╦]����Ż¼ŲõĻP(gu©Īn)µIį~╩ŪĪ░┴«Ė╔Ī▒Ī░ŪÕ╝sĪ▒Ī░ą¶├±Ī▒Ī░ėąą─┴”Ī▒Ī░ėąÜŌ╣Ø(ji©”)Ī▒����ĪŻ

ĪĪĪĪ┐vė^╠K▌Yę╗╔·Ż¼▀@ą®įu(p©¬ng)šZ(y©│)�����Ż¼š²╩ŪŲõ×ķš■×ķ╣┘Ą─┴«š■└Ē─Ņ����ĪŻ

╠K▌Yę╗╔·Č╝į┌█`ąąĪ░┴«Ī▒����ĪŻ

╠K▌YĢ°Ę©ū„ŲĘųąĄ─Ī░┴«Ī▒ūųĪŻ

ĪĪĪĪ┴«Ė╔Ż║

ĪĪĪĪ┴«ØŹ�����ĪóĖ╔ŠÜĖ▀ė┌─▄┴”��Īóš■┐ā(j©®)

ĪĪĪĪĮB╩źČ■─ĻŻ©1095Ż®┴∙į┬�Ż¼┐╔─▄╩Ū×ķĮ©¢|ą┬ś“╩┬�����Ż¼╠K▌YŽ“│╠ų«▓┼ĮķĮB┴╦═Ų╣┘┐┬│Ż�����Ż¼šf(shu©Ł)┐┬│�ŻĪ░┐┬═Ų┴╝└¶�Ż¼╣┌ę╗┐żę▓ĪŁĪŁīŹ(sh©¬)ęŖ(ji©żn)Ųõėą’L(f©źng)┴”┴«Ė╔Ī▒�����ĪŻ

ĪĪĪĪĮB╩ź╚²─ĻŻ©1096Ż®ę╗į┬���Ż¼×ķ╠Ä└Ē▓®┴_┤¾╗Ż¼╦¹ėųŽ“│╠ų«▓┼ĮķĮB═Ų╣┘³SĀcĪ░īŹ(sh©¬)╔§┴«Ė╔���Ż¼┐żųą╩Ō┘ćų«Ī▒�����Ż¼▓ó╠žĄžå¢(w©©n)įāĪ░▓╗ų¬Į±Üq┼eŽ„─▄╝░ų«Ę±Ī▒��Ż¼ĻP(gu©Īn)ą─╔Ž╝ē(j©¬)ī”(du©¼)³S═Ų╣┘Ą─┐╝įu(p©¬ng)��ĪŻ

ĪĪĪĪėąąęĄ─╩Ū��Ż¼▀@ĘŌą┼║¾╩└ĘQ×ķĪČ³SĀc┘NĪĘ�����Ż¼¼F(xi©żn)┤µė┌╠ņĮ“▓®╬’^��Ż¼╩Ū╠K▌Y┤µ╩└▓╗ČÓĄ─Ģ°Ę©ū„ŲĘų«ę╗���ĪŻ

ĪĪĪĪų°├¹Ą─ĪČ┴∙╩┬┴«×ķ▒ŠĪĘ����Ż¼╩Ū╠K▌Y─Ļ▌pĢr(sh©¬)Ą─æ¬(y©®ng)┐╝┴Ģ(x©¬)ū„�Ż¼ųĄĄ├╝Ü(x©¼)ūxĪŻ╦∙ų^Ī░┴∙╩┬Ī▒�Ż¼╩ŪĪČų▄ČYĪĘ╦∙▌d╣┘åTĒÜū±čŁĄ─┴∙Śl£╩(zh©│n)ätŻ║┴«╔ŲĪó┴«─▄����Īó┴«Š┤Īó┴«š²�Īó┴«Ę©Īó┴«▒µ�����ĪŻ

ĪĪĪĪ╠K▌YūŅÅŖ(qi©óng)š{(di©żo)Ą─╩ŪĪ░┴«Ī▒�����ĪŻ╦¹ų„ÅłęįĪ░┴«Ī▒üĒ(l©ói)┐╝įu(p©¬ng)╣┘åTĪ����ŻĪ░┼eŲõę¬┘Ō��Ż¼┴«ę╗ž×ų«Ī▒Ī░Žż▒Š┴«Č°ū„│╠Ī▒�Ż¼ę¬░č┴«ØŹū„×ķ┐╝įu(p©¬ng)Ą─Ė∙▒Š£╩(zh©│n)ätĪóę╗Ślų„ŠĆüĒ(l©ói)ž×┤®╚½│╠�����ĪŻČ°Ūę���Ż¼ę¬Ī░Ž╚ž¤(z©”)Ųõ┴ó▓┘��Ż¼╚╗║¾░²Ųõ╔Ų└ĒĪ▒�Ż¼Ž╚┐╝Ųõ┴«ØŹĄ─▓┘╩žŻ¼īó┴«ØŹų├ė┌─▄┴”Īóš■┐ā(j©®)ų«╔ŽüĒ(l©ói)▀M(j©¼n)ąą┐╝įu(p©¬ng)�����ĪŻę“?y©żn)ķŻ¼╦¹ėX(ju©”)Ą├Ī░öMų«ŠW(w©Żng)Ņ╣Ż©g©│Ż®�Ż¼Ž╚ŠVČ°║¾─┐�Ż╗ørų«▓╝▓»����Ż¼Ž╚Įø(j©®ng)Č°║¾ŠĢĪ▒Ż¼ų╗ėąūźūĪ┴«ØŹ▀@éĆ(g©©)Ī░ŠVĪ▒║═Ī░Įø(j©®ng)Ī▒�Ż¼ĘĮ─▄ŠV┼e─┐Åł�����Ż¼š²┤_¤o(w©▓)š`Ąžįu(p©¬ng)┼ą╣┘åTĄ─ĘQ┬Ü┼cʱ╝░Ųõ╣”┐ā(j©®)┤¾ąĪ�����ĪŻ

ĪĪĪĪ─ŽŽ┬╗▌ų▌Įø(j©®ng)▀^(gu©░)“»ų▌Ż©Į±┌Mų▌Ż®Ģr(sh©¬)�Ż¼╦¹į┌ĪČ┴«╚¬ĪĘīæĄĮĪ░ėą┴«ätėąžØ���Ż¼ėą╗█ätėą░VĪ▒�����Ż¼žØ┼c┴«┐╔─▄Ģ■(hu©¼)░ķ╔·�Ż¼Ą½įńį┌ĪČ┴∙╩┬┴«×ķ▒ŠĪĘ└’Ż¼╠K▌YŠ═ÅŖ(qi©óng)š{(di©żo)┴╦Ī░╣”ÅUė┌žØ�����Ż¼ąą│╔ė┌┴«Ī▒Ż¼╣┘└¶Ą─╩┬╣”╗─ÅUė┌žØąą�ĪóĄ┬ąą═Ļ│╔ė┌┴«ØŹŻ¼┴«ØŹŪÕ░ūŻ¼─╦╩Ū×ķ╣┘š▀Ą─ūŅĖ▀ĘČ╩Į║═ū÷╚╦ĄūŠĆ���ĪŻ

ĪĪĪĪŪÕ╝sŻ║

ĪĪĪĪŪÕ┴«╣Ø(ji©”)āĆ�����ĪóŪÕņoūį╩ž����Ż¼š■╩┬ŪÕ├„║å(ji©Żn)╝s

ĪĪĪĪĮB╩źČ■─ĻŻ©1095Ż®Ų▀░╦į┬ķg����Ż¼╠K▌Yīæą┼Įo│╠ų«▓┼�����Ż¼═ąć└(y©ón)═Ų╣┘Ī░ėąā╔╩┬├µ┬äĪ▒��Ż¼æ¬(y©®ng)įō╩Ū¢|ą┬ś“║═į÷▌▌▄ŖĻĀ(du©¼)ĀI(y©¬ng)Ę┐╩┬Ż¼╦¹ĮķĮBĄĮĪ░ć└(y©ón)┴ŅŪÕ╝s�����Ż¼ą¶├±ų«ą─Ī▒�ĪŻ

ĪĪĪĪÄūéĆ(g©©)į┬Ū░Ż¼Å─ė└╝╬Ż©Į±£žų▌Ž┬▌ĀŻ®üĒ(l©ói)╗▌ų▌╠ĮįLĄ─╗▌š\(ch©”ng)ę¬╗ž╚ź┴╦��Ż¼╠K▌Yīæą┼ĖČŲõĦĮo─Ū└’Ą─12╬╗└Ž┼¾ėč����Ż¼ą┼ųą╠ߥĮ┐╔Š├║═ŪÕĒśā╔╬╗╔«╚╦Ż¼ĘQŲõĪ░ŪÕĮķžÜ╔§Ī▒����Ż¼║¾╩└ĪČŪÕĒś┐╔Š├é„ĪĘįu(p©¬ng)ūóĪ░ŪÕ╝sĮķņoĪ▒��Ż¼┐╔ęŖ(ji©żn)�Ż¼╠K▌Yī”(du©¼)Ī░ŪÕ╝sĪ▒Ą─└ĒĮŌ��Ż¼▀Ć╩ŪŪÕ┴«ĪóŪÕžÜų«ęŌ����ĪŻ

ĪĪĪĪ═¼Ģr(sh©¬)┤·Ą─╦Š±R╣Ō����Ż¼į┌Įoā║ūė╦Š±R┐ĄĄ─ĪČė¢(x©┤n)āĆ╩Š┐ĄĪĘųąŻ¼ī”(du©¼)Ī░ŪÕ╝sĪ▒ę▓ėąĻU╩÷�����ĪŻ╦Š±R╣ŌėąĖąė┌Ī░Į³Üq’L(f©źng)╦ūė╚×ķ│▐├ęĪ▒�����Ż¼īŻķTĮoā║ūė┼e┴╦éĆ(g©©)└²ūėŻ║Åł╬─╣Ø(ji©”)×ķįūŽÓĢr(sh©¬)�Ż¼Š═šf(shu©Ł)▀^(gu©░)Ī░ė╔āĆ╚ļ╔▌ęūŻ¼ė╔╔▌╚ļāĆļyĪ▒���Ż¼╬ęĮ±╠ņĄ─┘║Ąō┐╔ęį┼e╝ęÕ\ę┬ė±╩│���Ż¼Ą½▀@éĆ(g©©)┘║Ąō▓╗┐╔─▄ķL(zh©Żng)Ų┌░Ī�����Ż¼ęį║¾Ī░ę╗Ą®«Éė┌Į±╚š��Ż¼╝ę╚╦┴Ģ(x©¬)╔▌ęčŠ├��Ż¼▓╗─▄ŅDāĆ��Ż¼▒žų┬╩¦╦∙Ī▒Ż╗╦Š±R╣Ō▀ĆĖµš]ā║ūė�Ż¼Š²ūėę▓║├ąĪ╚╦ę▓║├���Ż¼ę¬╣čė¹Ż¼▓┼─▄▀h(yu©Żn)ļx×─(z©Īi)Ą£žS┤T╝ę═ź�Ż¼╚ń╣¹ČÓŪ¾═²ė├Ż¼Š═Ģ■(hu©¼)öĪ╝ęå╩╔Ē����Ż¼Šė╣┘ł÷(ch©Żng)Š═▒ž╦„┘VŠėÓl(xi©Īng)ķgŠ═│╔▒I┘\Ż¼╦∙ęį�Ż¼Ī░│▐Ż¼É║ų«┤¾ę▓Ī▒����ĪŻ

ĪĪĪĪ╠K▌Yį┌ĪČ│Ó▒┌┘xĪĘ└’╦∙šf(shu©Ł)Ą─Ī░ŲłĘŪ╬ßų«╦∙ėąŻ¼ļmę╗║┴Č°─¬╚ĪĪ▒���Ż¼Ųõį┌┴«ØŹęŌ┴x╔ŽČ°čį���Ż¼Ė·╦Š±R╣ŌĄ─╣čė¹╔┘Ū¾ę▓╩Ūę╗éĆ(g©©)Ą└└Ē���Ż¼▓╗╩Ū╬ęĄ─Ż¼ę╗║┴ę▓▓╗╚Ī����ĪŻ

ĪĪĪĪ╠K▌Y║═╦Š±R╣ŌĄ─Ī░ŪÕ╝sĪ▒Ż¼Č╝╩ŪŽÓī”(du©¼)æ¬(y©®ng)Ī░│▐├ęĪ▒Ą─��ĪŻ

ĪĪĪĪą¶├±Ż║

ĪĪĪĪ▒»ææ�Īó═¼ŪķĪóænæ]╚╦├±╝▓┐Ó

ĪĪĪĪĮB╩źČ■─ĻŻ©1095Ż®░╦į┬����Ż¼╠K▌YĮo│╠ų«▓┼īæą┼ģRł¾(b©żo)╗▌ų▌Ī░├ū┘vęčé¹▐r(n©«ng)ęėĪ▒Ż¼ėą³c(di©Żn)┘Ø╠½╩žš▓ĘČĪ░śOėąą¶├±ų«ęŌĪ▒��ĪŻ

ĪĪĪĪ╠K▌Yę╗╔·╗┬ė╬ČÓų▌���Ż¼Ī░ą¶├±Ī▒ų«╩┬öĄ(sh©┤)▓╗ä┘öĄ(sh©┤)Ż¼įŌ┘HÄX═Ō��Ż¼ę▓╩Ū┤¦ų°ænć°(gu©«)æn├±Ą─Ī░ą¶├±Ī▒Ūķæč▀h(yu©Żn)ąąĄ─���ĪŻ

ĪĪĪĪ─ŽŽ┬╗▌ų▌┬Ę▀^(gu©░)─Ž┐ĄŻ©Į±┌Mų▌Ž┬▌ĀŻ®���Ż¼ū„įŖ(sh©®)ĪČ─Ž┐Ą═¹║■═żĪĘį╗Ī░įSć°(gu©«)ą─¬qį┌����Ż¼┐ĄĢr(sh©¬)ąg(sh©┤)ęč╠ōĪ▒�Ż¼▒Ē├„│»═ó▓╗╚Ī╬ęĄ½╬ę╝ęć°(gu©«)¤ßč¬▓ó╬┤└õģsŻ╗į┌Å]┴ĻŻ©Į±╝¬░▓Ż®Ģr(sh©¬)ė÷ęŖ(ji©żn)į°░▓ų╣��Ż¼ū„ĪČčĒ±RĖĶĪĘĖĮė┌ŲõĪČ║╠ūVĪĘų«║¾�Ż¼▓╗Š├Ż¼╦¹īóčĒ±R═ŲÅVĄĮ╗▌ų▌║═Ļ¢(y©óng)┴wŻ©Į±ę╦┼dŻ®�ĪŻ

ĪĪĪĪį┌╗▌ų▌Ż¼╠K▌YĮĶ│╠ų«▓┼ė░Ēæ┴”�Ż¼═Ļ│╔┴╦ČÓ╝■├±╔·╔Ų╩┬Ż¼Ė³╩Ū╦¹Ī░ą¶├±ų«ą─Ī▒Ą─Š▀¾w¾w¼F(xi©żn)��ĪŻČ°ų°├¹Ą─ĪČ└¾ų¦ć@ĪĘ���Ż¼ät▒Ē▀_(d©ó)┴╦ī”(du©¼)Ī░ÜqžĢĪ▒Ą─ØMŪ╗╝żæŹ���Ż¼▀@╩ŪĖ∙ų▓ė┌ī”(du©¼)ĄūīėĄ─ĻP(gu©Īn)Ūą┼c═¼ŪķŻ¼╩Ū╔Ņ╔ŅĄ─Ī░ą¶├±Ī▒ĪŻ

ĪĪĪĪ═Ē─Ļ�Ż¼╠K▌Y▀M(j©¼n)╚ļ┴╦╦¹š■ų╬╦╝ŽļĄ─╚½ą┬Š│ĮńŻ¼╝┤Å─Ī░╩Ūʱėąžō(f©┤)└¶├±Ī▒üĒ(l©ói)┼ąöÓš■ų╬╔·╗ŅĄ─ār(ji©ż)ųĄ���Ż¼Ųõār(ji©ż)ųĄś╦(bi©Īo)£╩(zh©│n)ęč▓╗į┌ÅR╠├Č°▐D(zhu©Żn)Ž“┴╦├±ķg�ĪŻ

ĪĪĪĪėąą─┴”Ż║

ĪĪĪĪė├ą─×ķ╚╦├±Ę■äš(w©┤)��Ż¼┼¼┴”×ķ└Ž░┘ąš▐k╩┬

ĪĪĪĪĮB╩ź╚²─ĻŻ©1096Ż®š²į┬│§ę╗��Ż¼▓®┴_┐h░l(f©Ī)╔·┤¾╗�Ż¼╠K▌Yīæą┼Įo│╠ų«▓┼Ż¼šł(q©½ng)Ū¾ų¦į«╗▌ų▌Ą─×─(z©Īi)║¾ųžĮ©�����ĪŻę“?y©żn)ķĪ░╗║¾╩┬śOČÓĪ▒�����Ż¼╦¹═Ų╦]┴╦┐h┴Ņ┴ųÆ\�Ż¼³c(di©Żn)įu(p©¬ng)ŲõĪ░┴ų┴Ņėąą─┴”Ż¼┐╔╬»Ī▒�ĪŻ

ĪĪĪĪȄĤÜWĻ¢(y©óng)ą▐Ą─×ķ╣┘¾čįĪ░▓╗å¢(w©©n)└¶▓┼─▄ʱŻ¼╩®įO(sh©©)╚ń║╬�Ż¼Ą½├±ĘQ▒ŃŻ¼╝┤╩Ū┴╝└¶Ī▒�����Ż¼ė├¼F(xi©żn)į┌Ą─įÆšZ(y©│)üĒ(l©ói)ųv��Ż¼ę¬×ķ╚╦├±Ę■║├äš(w©┤)���Ż¼ūŅĮKęį╚╦├±Ą─Ī░ĘQ▒ŃĪ▒üĒ(l©ói)┐╝┴┐ūį╝║�����Ż¼▀@ī”(du©¼)╠K▌YĄ─ė░Ēææ¬(y©®ng)įō╩ŪŠ▐┤¾Ą─���Ż¼ęčĮø(j©®ng)│╔×ķ╦¹Ą─┴ó╔ĒūįėX(ju©”)ĪŻį┌│»���Ż¼╦¹Ī░ę“Ę©ęį▒Ń├±Ī▒�����Ż╗į┌├±��Ż¼į┌╗▌ų▌Ą─╦¹ļm▓╗į┘╩ŪĪ░└¶Ī▒��Ż¼ę▓├„░ūĪ░ģ^(q©▒)ģ^(q©▒)ą¦ę╗Ė╚Ī▒½I(xi©żn)│÷╬ó▒Īų«┴”ę▓ų╗╩Ū▒Ł╦«▄ćąĮ���Ż¼Ą½╦¹ę▓¤o(w©▓)Ę©ęĢČ°▓╗ęŖ(ji©żn)┬Ā(t©®ng)Č°▓╗┬ä�����Ż¼▀Ć╩ŪĪ░┘į╣▄╣┘╩┬Ī▒����Ż¼▀@╩Ū╠K▌YĄ─š■ų╬ĄūŠĆ�ĪŻ

ĪĪĪĪĻæė╬ĪČ░Ž¢|Ų┬─½█EĪĘīæĄĮĪ░╣½▓╗ęįę╗╔ĒĄ£ĖŻŻ¼ęūŲõænć°(gu©«)ų«ą─����Ż¼Ū¦▌dų«Ž┬Ż¼╔·ÜŌäC╚╗�Ż¼ųę│╝┴ę╩┐╦∙«ö(d©Īng)╚ĪĘ©ę▓Ī▒Ż¼▓╗ėŗ(j©¼)Ą£ĖŻ�����Ż¼ænć°(gu©«)ų«ą─┘xė┌╔·├±�����Ż¼ė┌├±ė├ą─ė├┴”Ż¼╩Ūī”(du©¼)╠K▌YĪ░├±▒Š╦╝ŽļĪ▒Ą─Ė▀Č╚┘Øūu(y©┤)��ĪŻ

ĪĪĪĪėąÜŌ╣Ø(ji©”)Ż║

ĪĪĪĪ┴ó│»┤¾╣Ø(ji©”)śO┐╔ė^����Ż¼▓┼Ė▀ęŌÅV

ĪĪĪĪĮB╩ź╚²─ĻŻ©1096Ż®ę╗į┬��Ż¼╠K▌YėųĢ°ą┼Įo│╠ų«▓┼��ĪŻą┼ųą�Ż¼╠K▌YīŻķT╠ß╝░Ī░║ŅĢx╩ÕŻ¼īŹ(sh©¬)╝č╩┐����Ż¼ŅHėą╬─▓╔ÜŌ╣Ø(ji©”)Ż¼┐ųąų▓╗Š├ÜwĻI�Ż¼┤╦╚╦ę╔▓╗«ö(d©Īng)▀zę▓Ī▒ĪŻ▀@╩Ū╠K▌Yų¬Ą└│╠ų«▓┼ę¬ļx┬Ü▒▒Üw┴╦����Ż¼šł(q©½ng)Ū¾│╠ų«▓┼ę¬░▓┼┼║├║ŅĢx╩Õ▀@éĆ(g©©)ėą╬─▓╔ėąÜŌ╣Ø(ji©”)Ą─╝č╩┐ĪŻ

ĪĪĪĪ║ŅĢx╩Õ���Ż¼Š═╩Ū«ö(d©Īng)─Ļīó╠K▌Y║═│╠ų«▓┼į┘┤╬┬ō(li©ón)ŽĄį┌ę╗ŲĄ─│╠Ól(xi©Īng)┴Ņ���Ż¼│╠Ól(xi©Īng)«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)▓óĘŪ╗▌ų▌Ė«╦∙▌Ā�Ż¼Ą½ę“?y©żn)ķ┼c╠K▌Yęį╝░╗▌ų▌Ą─ĻP(gu©Īn)ŽĄ��Ż¼╬ęéāę▓ę╗▓óūhšō����ĪŻĪČ╦╬╚╦é„ėø┘Y┴Ž╦„ę²ĪĘėøĪ░║ŅĢx╩Õ�����Ż¼║¾ų¬─ŽČ„Ī▒��Ż¼─ŽČ„�Ż¼ų╬Į±Ļ¢(y©óng)ĮŁę╗ĦŻ¼ŽÓ«ö(d©Īng)ė┌Å─├Ę┐h┐hķL(zh©Żng)š{(di©żo)╚╬┴╦Ļ¢(y©óng)ĮŁ╩ąķL(zh©Żng)�����Ż¼╠K▌Yø](m©”i)┐┤Õe(cu©░)���ĪŻ

ĪĪĪĪėą╬─▓╔┬’��Ż¼╬ęéā▓╗╠ß�Ż¼Ą½Ī░ėąÜŌ╣Ø(ji©”)Ī▒Ż¼╩Ū×ķūŅĖ▀įu(p©¬ng)ār(ji©ż)ę▓��ĪŻ

ĪĪĪĪ║Ų╚╗ų«ÜŌ����Īó░³╚▌ų«ÜŌĪó╣óĮķų«ÜŌ�Īó│¼╚╗ų«ÜŌ�Īó║└Ę┼ų«ÜŌĪóų┴┤¾ų┴äéų«ÜŌ��Īó╬─╚╦ÜŌ╣Ø(ji©”)��Īóš■ų╬’L(f©źng)╣Ū��Ż¼Üv╩Ę╔Žšō╠K▌YĄ─ÜŌ╣Ø(ji©”)����Ż¼Ųõšōų°įō╩Ū║╣┼Ż│õŚØ┴╦Ż¼¤o(w©▓)▓╗ėĶęįūŅĖ▀įu(p©¬ng)ār(ji©ż)�ĪŻ

ĪĪĪĪ╠K▌YĄ─Ī░ÜŌ╣Ø(ji©”)Ī▒Ż¼ę▓┐╔ęį└ĒĮŌ×ķĪ░┴ó│»┤¾╣Ø(ji©”)Ī▒���ĪŻ╠K▌Y╩ŪęįĪ░┴ó│»┤¾╣Ø(ji©”)Ī▒×ķ«ö(d©Īng)╩└╦∙╩ū┐ŽĄ─���Ż¼į°│ų▓╗═¼š■ęŖ(ji©żn)Ą─äó░▓╩└ī”(du©¼)ŲõīW(xu©”)╔·šf(shu©Ł)Ī░¢|Ų┬┴ó│»┤¾╣Ø(ji©”)śO┐╔ė^����Ż¼▓┼Ė▀ęŌÅVĪ▒����Ż¼▀@╩Ūšf(shu©Ł)╠K▌Yłį(ji©Īn)│ų¬Ü(d©▓)┴óš■ęŖ(ji©żn)Ż¼╝╚▓╗ĖĮ║═ą┬³hę▓▓╗ėŁ║Ž╦Š±R╣Ō���ĪŻ─Ž╦╬ąóū┌╗╩Ą█ę▓┐ŽČ©╠K▌YĄ─┤¾╣Ø(ji©”)����Ż¼ų^ŲõĪ░▓╗┐╔ŖZš▀�����Ż¼Źi╚╗ų«╣Ø(ji©”)Ī▒��ĪŻ

ĪĪĪĪ▀@╩Ū╠K▌Yąžæč╠ņŽ┬ą─Ąū¤o(w©▓)╦Į����Īóū▀│÷ÅR╠├Īó▀~Ž“└Ķ├±░┘ąšų«╦∙ų┬Ż¼╩ŪŲõÜŌ╣Ø(ji©”)╦∙ų┬�����ĪŻ

ĪĪĪĪ└¶ų╬Ż║

ĪĪĪĪę└Ę©ų╬└¶▒ŻūC╣┘└¶×ķš■ŪÕ┴«

ĪĪĪĪĮB╩źČ■─ĻŻ©1095Ż®╬Õį┬����Ż¼╠K▌Yīæą┼Įo│╠ų«▓┼Ī░╩ŠųIą▐ś“╩┬Ī▒Ż¼šf(shu©Ł)ĄĮĪ░└¶░ĄČ°ÕŅ����Ż¼±ŃĮŲČ°ÖMĪ▒Ż©±ŃŻ║x©▒Ż¼ąĪ└¶Ż®����Ż¼╦¹ō·(d©Īn)ą─╣┘åTéā░čą▐ś“Ą─ÕXĪ░▒ž╦─┴∙Ęų╚ļ╣½╦ĮŽ┬Ņ^Ī▒�Ż¼░čÕXĘų┴╦╚╗║¾░čś“Ī░ū÷│╔ę╗ū∙║ėśŪś“ę▓Ī▒Ż¼╦¹╠ß│÷┴╦ę╗ą®ą▐ś“Į©ūh���ĪŻ

ĪĪĪĪ├µī”(du©¼)Ī░└¶░ĄČ°ÕŅ���Ż¼±ŃĮŲČ°ÖMĪ▒Ż¼╠K▌Yėąų╬└Ēų„Åł����ĪŻįńį┌╝╬Ąv┴∙─ĻŻ©1061Ż®����Ż¼26ÜqĄ─╠K▌Y║═Ą▄Ą▄ę╗ŲĪ░æ¬(y©®ng)ųŲ┐ŲįćĪ▒�Ż¼╠K▌YŽ“╗╩Ą█╠ßĮ╗┴╦▓▀šō╬─š┬ĪČ▀M(j©¼n)▓▀šōĪĘŻ¼ŲõųąĄ─ĪČ▓▀äeĪĘėą╦─éĆ(g©©)ĘĮ├µŻ║šn░┘╣┘��Īó░▓╚f(w©żn)├±���Īó║±žøžö(c©ói)�Īóė¢(x©┤n)▒°┬├�Ż¼Š═╩ŪĻP(gu©Īn)ė┌░³└©╣┘└¶╝░╔ńĢ■(hu©¼)ų╬└ĒŠ▀¾wĄ─┤ļ╩®ĪŻ

ĪĪĪĪ╠K▌Y╠ß│÷Ą─Ī░šn░┘╣┘Ī▒�����Ż¼╩Ūųv└¶ų╬å¢(w©©n)Ņ}Ą─��ĪŻ╦¹ėą┴∙³c(di©Żn)ų„ÅłŻ║ę╗╩ŪĪ░ÜvĘ©Į¹Ī▒����Ż¼ę¬Ū¾Ī░ė├Ę©╩╝ė┌┘FŲ▌┤¾│╝Ī▒Ż¼Ę©┬╔├µŪ░╚╦╚╦ŲĮĄ╚����Ż╗Č■╩ŪĪ░ęųāeąęĪ▒�Ż¼▓├╠Ł╚▀╣┘�Ż╗╚²╩ŪęįĪ░øQ█š▒╬Ī▒Ż¼┼┼│²šŽĄK����Ż╗╦─╩ŪęįĪ░īŻ╚╬╩╣Ī▒Ż¼╠ßĖ▀▐k╩┬ą¦┬╩�Ż╗╬Õ╩ŪĪ░¤o(w©▓)ž¤(z©”)ļyĪ▒Ż¼▒▄├Ō┴PÕe(cu©░)╚╦�Ż╗┴∙╩ŪĪ░¤o(w©▓)Š┌╔ŲĪ▒Ż¼╣─äŅ(l©¼)ėą╔Ž▀M(j©¼n)ą─Ą─╣┘åT����Ż¼▒▄├ŌžØ╬█Ė»╗»Ė³╝ė╦┴¤o(w©▓)╝╔æäĪŻį┌Ī░šn░┘╣┘Ī▒║¾�Ż¼╠K▌Yėų└^ęįĪ░░▓╚f(w©żn)├±Ī▒��Ż¼▀M(j©¼n)ę╗▓ĮĻU├„Ī░├±×ķ░Ņ▒ŠĪ▒Ą─╦╝Žļ����ĪŻ

ĪĪĪĪŲõĪ░šn░┘╣┘Ī▒ų«┴∙Ę©Ż¼╩ŪÅ─Ī░ę└Ę©ų╬└¶Ī▒│÷░l(f©Ī)�Ż¼Å─ųŲČ╚╔Ž╝ėÅŖ(qi©óng)╣┘└¶Ą─╣▄└ĒĪó┐╝įu(p©¬ng)Ż¼ęį▒ŻūC╣┘└¶×ķš■ŪÕ┴«����Ż¼ęįĮ©įO(sh©©)ę╗ų¦╩┬ėą╦∙ų„Īó╔ŽŽ┬ŽÓ═©�ĪóĘ┤üčĖ╦┘ĪóĖ╗ėąą¦┬╩Ą─ĻĀ(du©¼)╬ķ�ĪŻ

ĪĪĪĪ╠K▌YĖ³═Ų│ńĪ░└¶ų╬Ī▒Ż¼╦¹šJ(r©©n)×ķ����Ż¼└¶ų╬║├Ż¼ätĪ░╠ņŽ┬ŪÕ├„Č°ų╬ŲĮĪ▒�����ĪŻ

ĪĪĪĪ╠K▌Y╝µ▀^(gu©░)Äū─ĻĪ░ų¬ųŲšaĪ▒���Ż¼īŻķT┤·öM═§čį���Īó▓▌öMša├³Īóū½īæ╣┘åT╚╬├³╬─╝■Ą─į~Ņ^��Ż¼Ųõī”(du©¼)╣┘åTĄ─³c(di©Żn)įu(p©¬ng)╬─ūų���Ż¼šµėąŪ¦Ōxų«ųž���Ż¼┐╔ęŖ(ji©żn)╠K▌Yī”(du©¼)╗▌ų▌▀@ÄūéĆ(g©©)╣┘åTĄ─³c(di©Żn)įu(p©¬ng)ų«Ęų┴┐���ĪŻ

ĪĪĪĪ─ŪéĆ(g©©)Ģr(sh©¬)┤·Ą─╣┘åT▒O(ji©Īn)▓ņŻ¼╩ŪĪ░┼_(t©ói)ųGųŲČ╚Ī▒����Ż¼▀@╩Ū╦╬┤·š■ų╬ųŲČ╚Ą─ĻP(gu©Īn)µIŁh(hu©ón)╣Ø(ji©”)ų«ę╗ĪŻ═§╦«ššŽ╚╔·šJ(r©©n)×ķ�Ż¼Ī░┼_(t©ói)ųGųŲČ╚Ī▒╩ŪĘČų┘č═─Ūę╗┤·Ė─Ė’š▀┴¶Įo╦╬┤·Üv╩ĘĄ─ūŅ┤¾│╔╣¹Ż¼Ųõį┌╠K▌YĄ─ą──┐ųąÄū║§╩Ū╔±╩źĄ─�����ĪŻ╠K▌YŠ═╩Ūæčų°ī”(du©¼)Ī░┼_(t©ói)ųGųŲČ╚Ī▒Ą─Š┤╬Ę�Ż¼│┴ĖĪ╗┬║ŻŻ¼╝┤╩╣Ī░▓╗Ą├║×Ģ°╣½╩┬Ī▒�����Ż¼▀Ć╩Ūęįę╗éĆ(g©©)š■ų╬╝ęæ¬(y©®ng)ėąĄ─š■ų╬ž¤(z©”)╚╬Ėą��Ż¼ųžą┬¤©░l(f©Ī)│÷š■ų╬¤ßŪķ��Ż¼ų„äė(d©░ng)ęį┼_(t©ói)ųGę¬Ū¾üĒ(l©ói)ė^▓ņų▄▀ģė░Ēæų▄▀ģ�����Ż¼┴”┤┘╣┘åTŪÕ┴«����Ż¼▒M┐╔─▄ČÓĄž═Ļ│╔└¹├±ų«╩┬Ż¼ęįĄ├├±Ī░ĘQ▒ŃĪ▒���ĪŻ

ĪĪĪĪČ°Ī░┴«Ė╔�ĪóŪÕ╝s�����Īóą¶├±����Īóėąą─┴”ĪóėąÜŌ╣Ø(ji©”)Ī▒��Ż¼ļm³c(di©Żn)įu(p©¬ng)Ą─╩ŪŠ┼░┘ČÓ─ĻŪ░Ą─╗▌ų▌«ö(d©Īng)?sh©┤)ž╣┘åT�Ż¼¾w¼F(xi©żn)Ą─╩Ū╠K▌YĄ─×ķ╣┘ų«Ą└Īó┴«š■└Ē─Ņ��Ż¼Ą½ę▓š²╩Ū╬ęéā«ö(d©Īng)┤·æ¬(y©®ng)įōīW(xu©”)┴Ģ(x©¬)Ą─Ż¼ĮĶė├Ļæė╬Ą─įÆ�Ż¼Ī░«ö(d©Īng)╚ĪĘ©ę▓Ī▒ĪŻŻ©╬─/łD └ŽĮųŻ®